Archives

One to One

texte de Azad Asifovich

- Group show

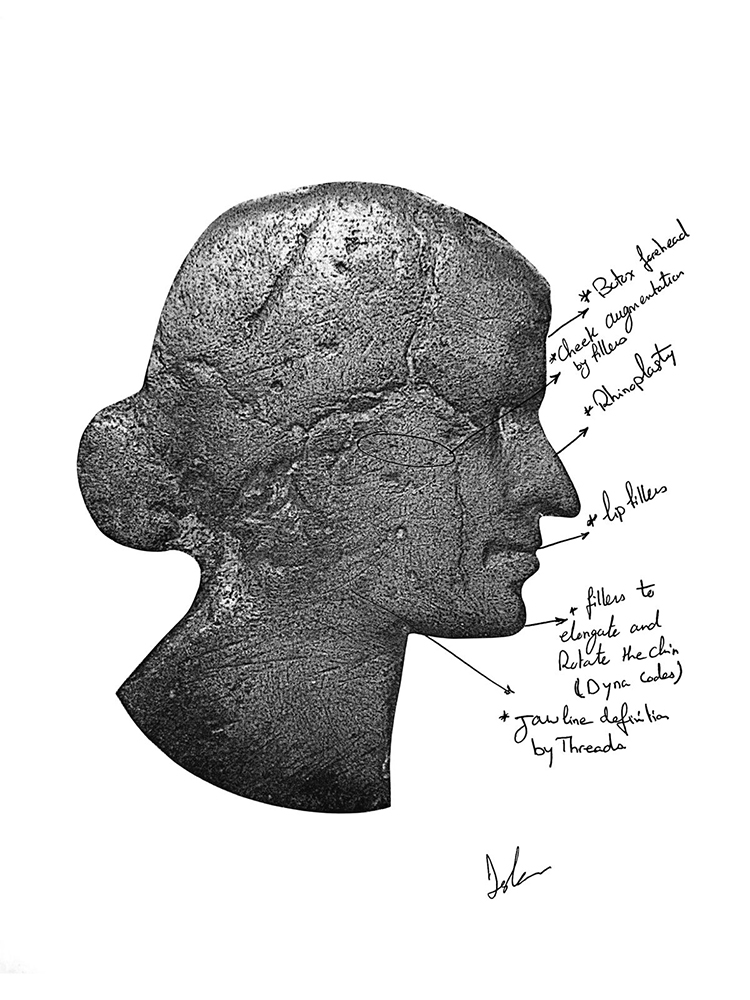

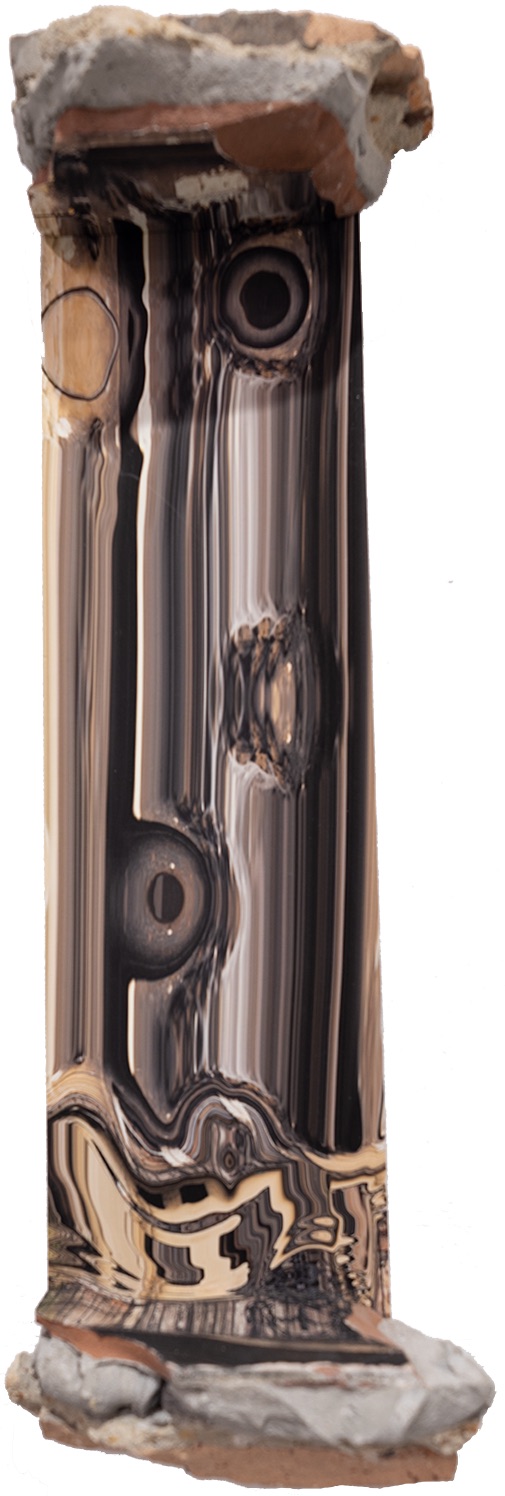

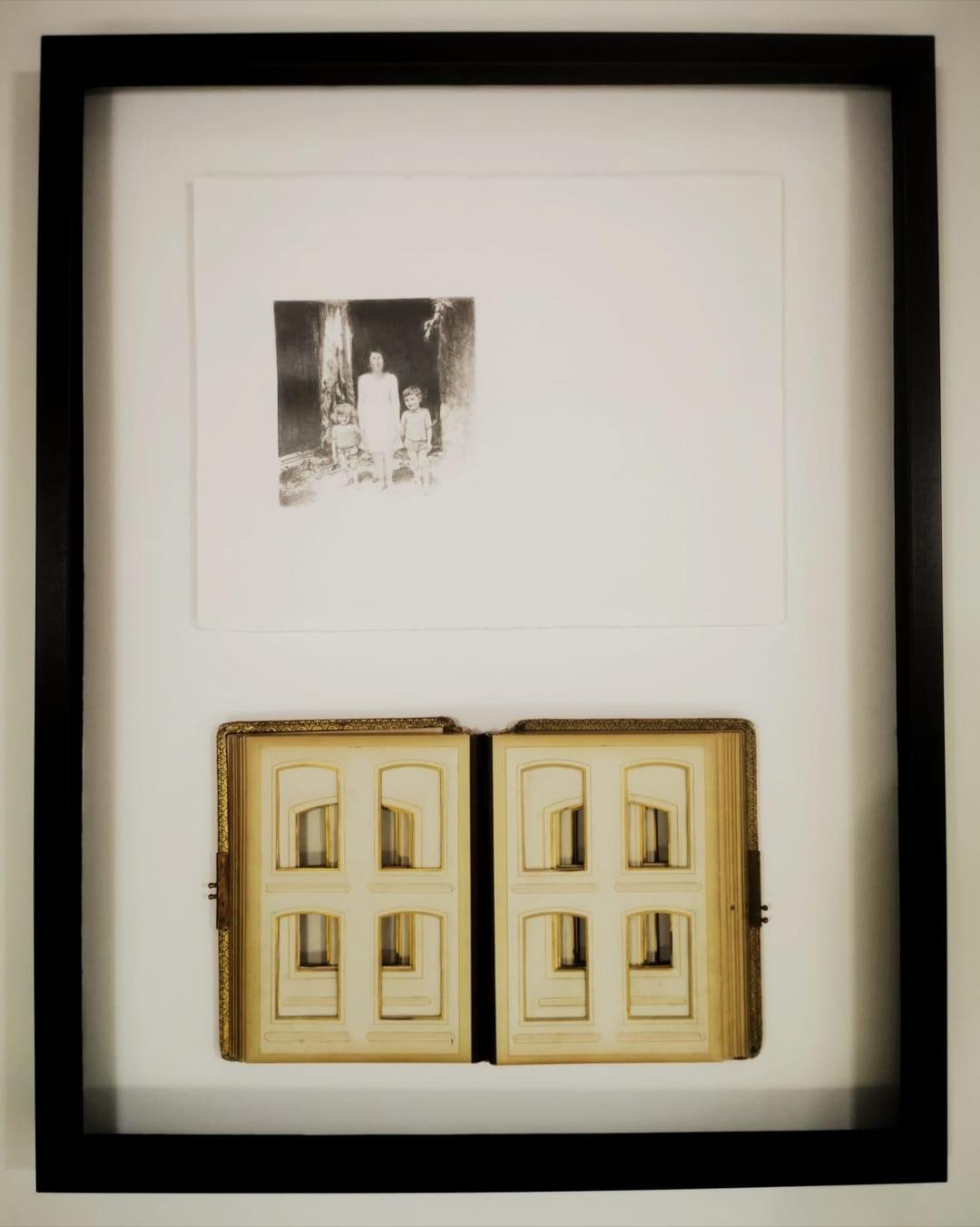

Matrice fossile #01, 12 025, 12 025

Série Matrice fossile

1 photogramme, tirage noir et blanc sur papier Ilford baryté brillant, carton de bois, verre 2 mm, bois, adhésif tissu noir sans acide, plomb oxydé, 11 sections de tubes fluorescents brisés, 2 supports en acier, 2 vis.

34 x 54 x 13 cm

Pièce unique, disponible

- Arina Antonova,

- Louisa Barbari,

- Nasreddine Bennacer,

- Leyla Cardenas,

- Anne Deguelle,

- Katya Ev,

- Kwama Frigaux,

- Chemsedine Herriche,

- Nina Ivanovic,

- Esmeralda Kosmatopoulos,

- Dmitry Kostyukov,

- Vincent Lemaire,

- Tracey Moffatt,

- Alexander Morozov,

- Tuck Muntarbhorn,

- Luca Resta,

- Sebastian Riemer,

- Jorge Rosano Gamboa,

- Anila Rubiku,

- Adéla Souckova,

- Maxim Zmeyev,

Communiqué

Quand la photographie devient matière, une forme, une attitude.

Commencer par la photographie. Et non pas par la peinture. C’est déjà une insistance, presque une provocation, tant l’histoire de l’art semble avoir toujours fait de la peinture son horizon majeur, sa référence souveraine. Pendant longtemps, la photographie n’aurait été qu’un outil secondaire : document, illustration, copie. Mais si l’on renverse le récit, si l’on part de la photographie comme d’un noyau, comme d’un principe actif, alors l’histoire se déplie autrement. La photographie n’imite pas la peinture, elle fabrique. Elle configure des régimes de visibilité, des temporalités, des expériences. Elle est ce qui inspire, ce qui provoque, ce qui fait travailler.

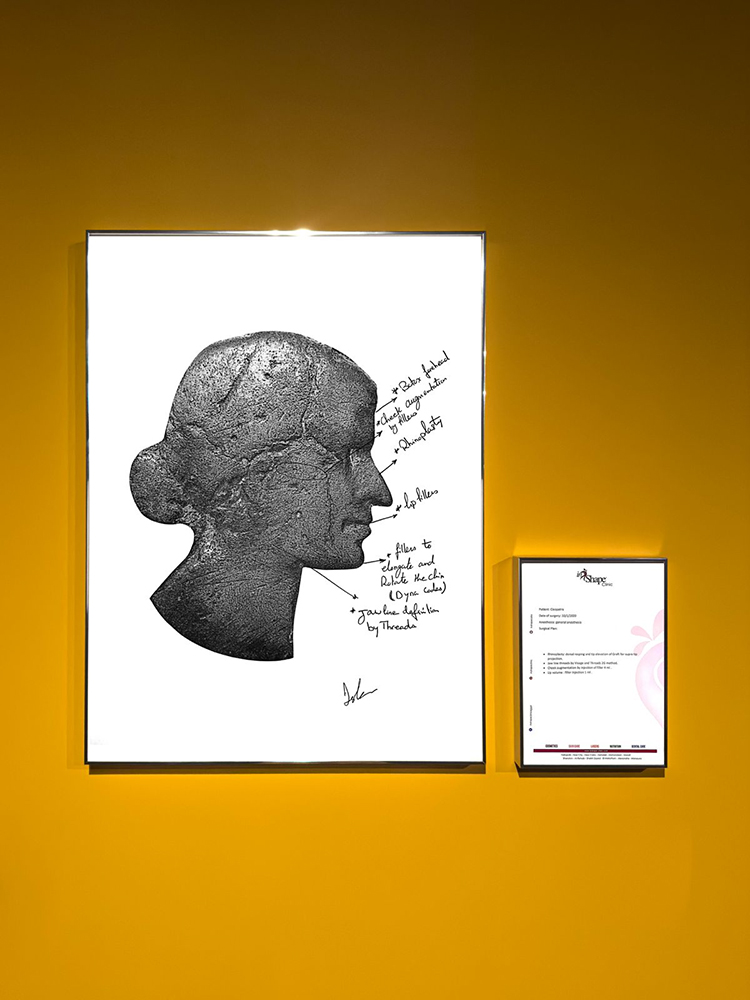

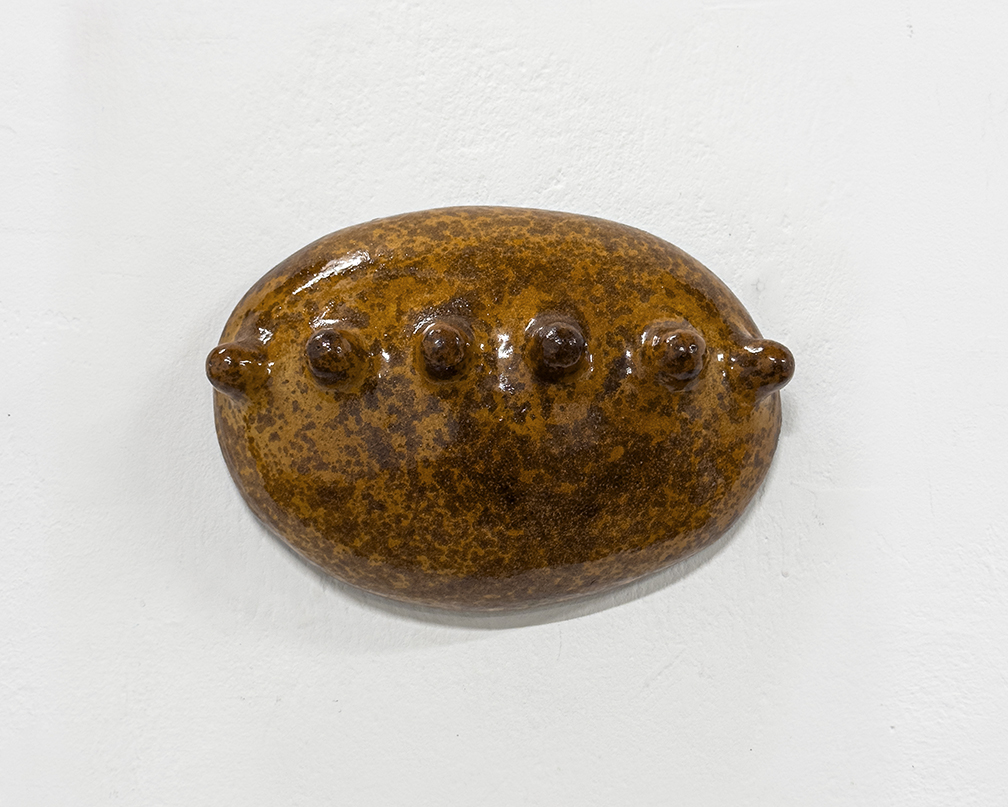

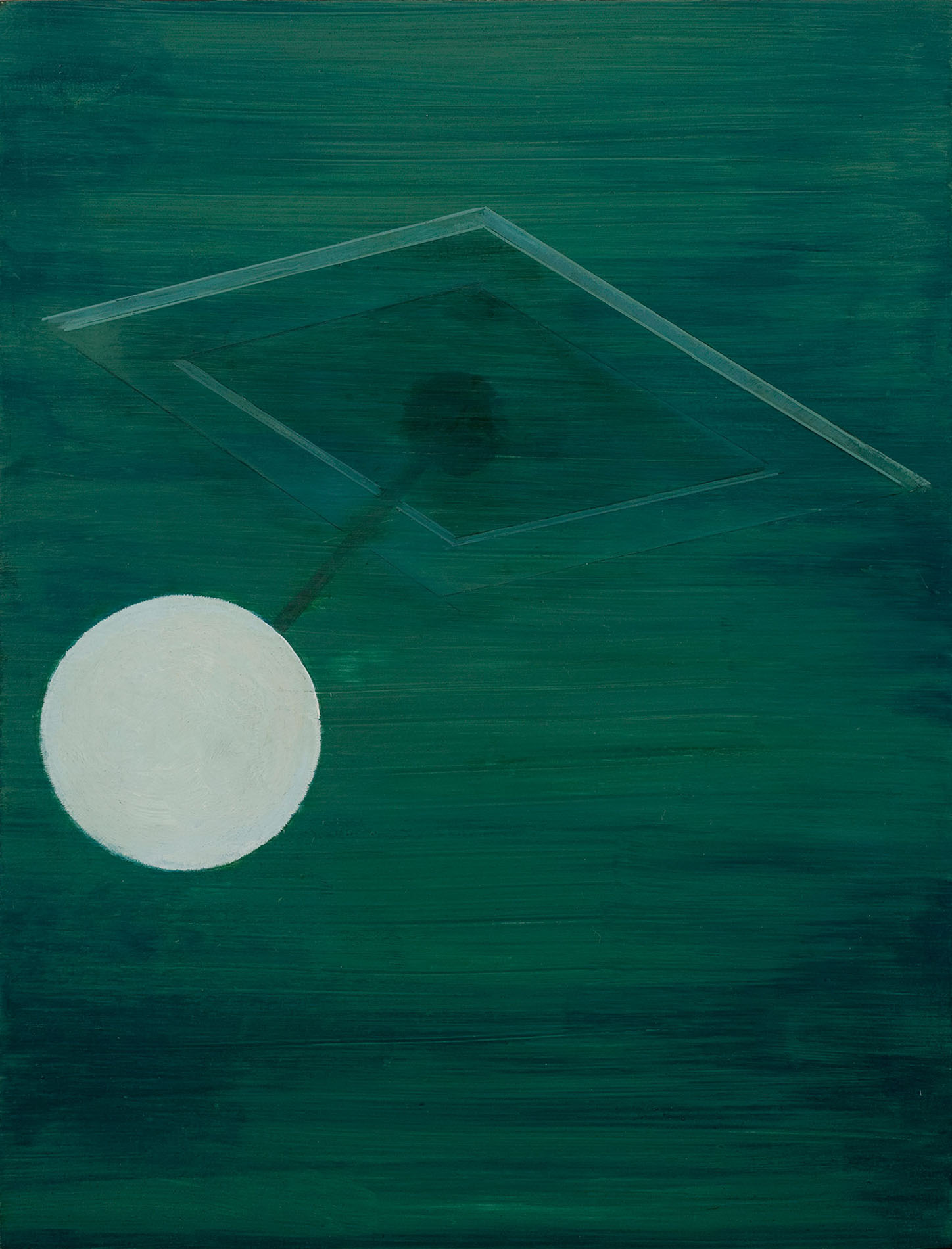

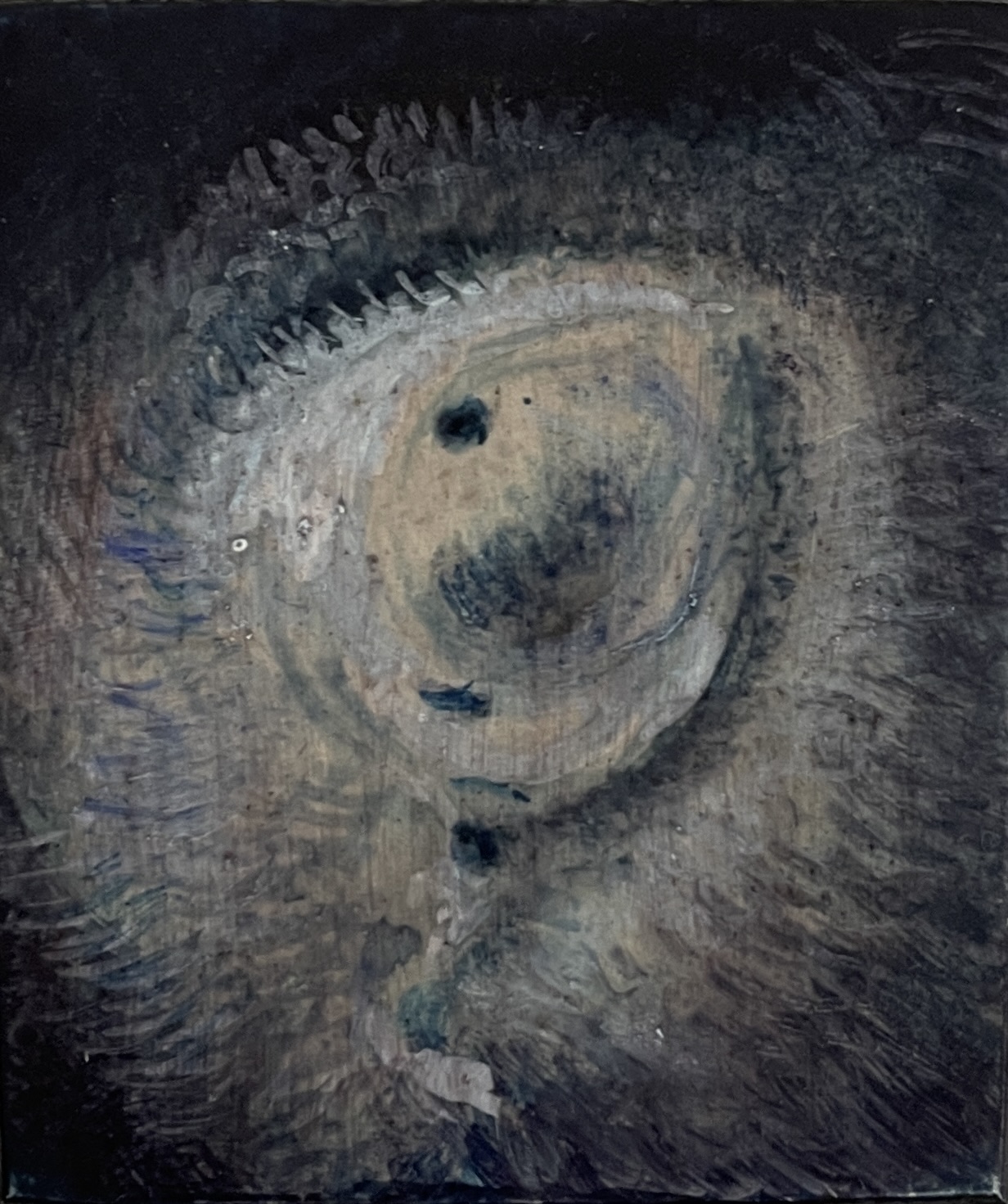

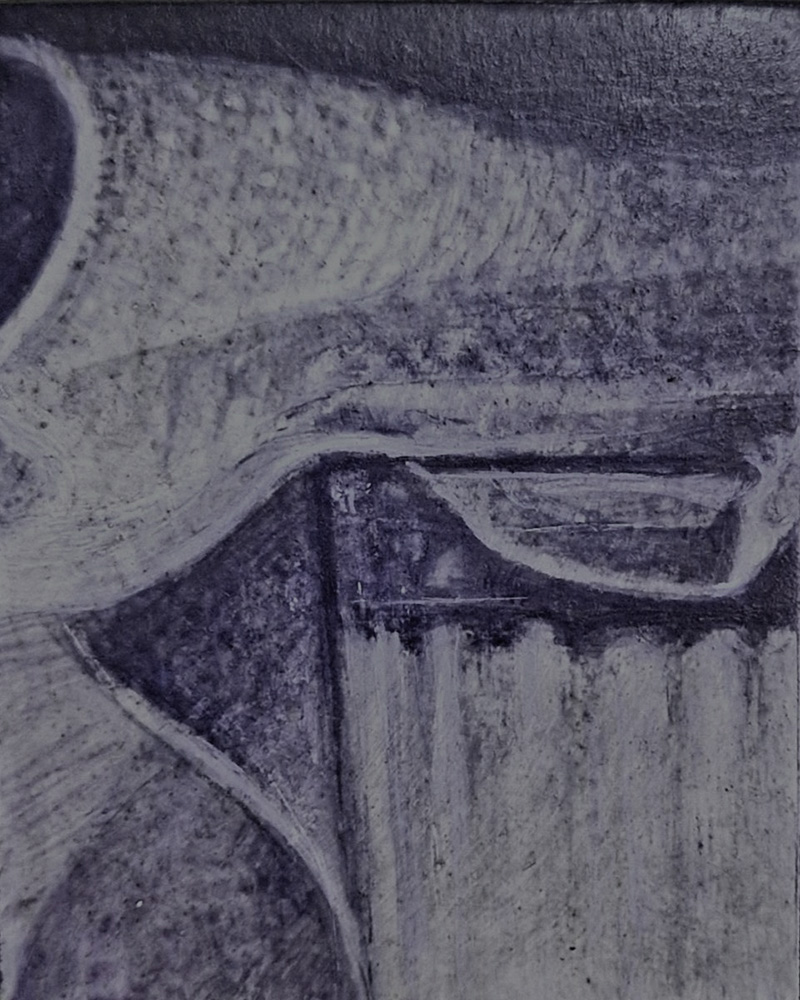

Les artistes réunis dans ONE TO ONE ne produisent pas des “photographies” au sens traditionnel : ils travaillent à partir de la photographie. Mais aussitôt qu’ils partent de l’image, ils la font dériver. Une photographie se détisse, se brode, se compresse, s’imprime sur tissu, se sculpte en fil métallique, se couvre d’empreintes naturelles. L’image est déplacée, matérialisée autrement, comme si elle refusait la clôture de son propre médium. Chaque pièce devient ainsi le lieu d’une mémoire flottante, résiduelle, où l’image n’est plus donnée comme une archive à protéger mais comme un fragment transformé, un reste actif.

Dans ce geste, il y a une lenteur qui s’oppose au flux numérique saturé d’images. Broder un cyanotype prend du temps, tout comme laisser une empreinte végétale sur un tirage. C’est un autre rapport à la photographie : non plus la vitesse de la capture, mais la temporalité du geste. La photo cesse d’être regardée pour devenir touchée, travaillée, manipulée. Elle se rapproche de la sculpture, du textile, de la gravure, mais sans s’y dissoudre. Elle garde une ombre, un résidu de son origine photographique.

..et si nous parlions avec Jean-François Chevrier - imaginons - il dirait peut-être : la photographie, ce n’est pas un médium. Pas seulement un médium. Plutôt un régime. Une opération. Un dispositif qui déplace, qui dérange les hiérarchies. Alors les catégories vacillent : art / document, peinture / photo, visible / invisible.

Ici, les œuvres reprennent ce mouvement. Elles débordent la photographie, elles l'excédent, mais sans jamais la quitter. Comme si la photo insistait, persistait. Comme un fantôme, oui. Comme un sol. Mais un sol instable, fissuré, qui menace de s’effondrer, ou de se diffracter dans d’autres matières.

On pourrait croire que la photographie se défend comme relique, comme preuve, comme reste précieux du passé. Mais ici, ce n’est pas cela. Les artistes refusent le fétiche, ils refusent le tirage comme relique sacrée. Ils ouvrent l’image, la mettent en péril, la contaminent. Elle devient surface poreuse, territoire traversé. Elle n’est pas une fin mais un détour, un passage. Elle est en exil, et cet exil produit de nouvelles formes.

Ce déplacement engage aussi l’exposition elle-même. Car montrer une photographie transformée, travestie, c’est mettre en jeu le rôle du dispositif d’exposition. Boris Groys l’a écrit avec force : l’exposition “soigne” l’image de son impuissance à se montrer seule. Curare, c’est soigner. Mais cette cure est aussi un poison, un pharmakon : ce qui guérit est ce qui rend malade. L’exposition redonne visibilité mais, ce faisant, elle altère. ONE TO ONE ne cache pas cette tension : elle l’expose. Ici, ce qui se donne à voir, ce n’est pas seulement l’image photographique devenue matière, mais la fragilité même de l’acte d’exposition.

De ce point de vue, l’exposition n’est pas une simple accumulation d’œuvres. Elle est un essai, une constellation, un ensemble de fragments qui se répondent. Hans Ulrich Obrist l’a rappelé dans ses entretiens : les expositions sont devenues un médium en soi, un langage avec sa grammaire, ses écarts, ses expérimentations. On ne regarde plus seulement des œuvres, on traverse une situation. Une situation où le temps de l’image - lenteur, mémoire, transformation - dialogue avec le temps du visiteur, du regardeur, de celui qui passe, hésite, s’arrête.

Ainsi, ONE TO ONE n’est pas une hypothèse fermée: elle ne cherche pas à démontrer. Au contraire, elle met en relation, elle propose: les œuvres ne se ressemblent pas, elles ne convergent pas vers une conclusion unique. Elles cohabitent dans la tension : entre disparition et préservation, entre matérialité et effacement. Dans cette tension, la photographie se réinvente. Elle n’est plus un enregistrement, elle est un geste.

Alors, que reste-t-il ? Peut-être seulement cette expérience : penser la photographie comme une mémoire en mouvement. Non pas un passé figé, mais un présent qui se défait et se recompose. Non pas une archive, mais une trace en devenir. Une image qui survit en choisissant la lenteur, en acceptant d’être manipulée, brodée, compressée. Une photographie qui ne se contente plus d’être vue, mais qui se laisse toucher.

Il y a dans ces gestes une forme de résistance. Résistance à l’accélération du flux numérique. Résistance à la standardisation des images. Résistance à l’oubli. Mais aussi ouverture : car en se transformant, la photographie s’expose à l’altérité, au hasard des matériaux, aux mains qui la traversent. Elle devient hospitalière. Elle se laisse partager autrement.

Peut-être est-ce là le sens de ce titre : ONE TO ONE - un nuage composé d'ombres, des restes, des fragments d’une vie en constant changement: non pas la mémoire comme archive intacte, mais comme processus toujours en cours. Une mémoire fragile, incertaine, mais persistante. Une mémoire qui se matérialise dans le fil, dans l’empreinte, dans la matière. Et qui nous rappelle que voir une image, ce n’est jamais seulement la regarder : c’est aussi l’habiter, la traverser, la toucher.

Azad Asifovich

* Suite d’un ensemble de réflexions d’Anton Voyl, recueillies par Azad Asifovich et proposées ici, comme une tentative de texte, non pas définitif mais ouvert, destiné à accompagner l’exposition en cours d'élaboration.